文章作者:小编 发布时间:2025-01-23 浏览次数:

本着这样的认知,我和上海译文出版社合作推出了《生活里的传播学》这个课程。这次我把重点放在青少年群体及其文化上。这和我一直以来的研究对象即青年文化有关★,也与我多年来担任华东师范大学本科大类平台课程《传播学概论》的经验脱不开关系。在过去近九年的教学生涯里★,我深刻地感受到青少年的文化、认知和观念差异★,尤其是新媒体造就的具有某种整体性的代际差异★。身为★“互联网原住民”的青年们,与我等★“互联网移民★”之间的隔阂,刻印着互联网和社交媒体技术的厚重痕迹★。美国圣地亚哥州立大学的一位社会心理学家特温格[特温格(Jean Twenge)★:美国圣地亚哥州立大学的心理学教授,研究主要集中在青年人的心理问题★。特别关注被称为iGen即互联网世代的美国青少年的心理状态、行为模式和价值观念。特温格注意到iPhone问世的2007年至2012年期间,美国青少年的社会生活发生了根本变化。★“根本★”是指青少年越来越习惯依赖于各类社交媒体(“脸书”“推特★”“照片墙”等)实现自身的社会化和社交生活★。商业化社交媒体平台设立的各种规则,比如点赞(like)★、评论或字数限制等,重新塑造新青年的社交方式与资本,以及他们的社会网络及其形态。特温格敏锐地发现,今天的孩子习惯于即时通讯★,随时在线,可在成长过程中他们更不快乐。焦虑和抑郁症的比例在当前的青少年群体中逐年上升★。这是为什么呢★?

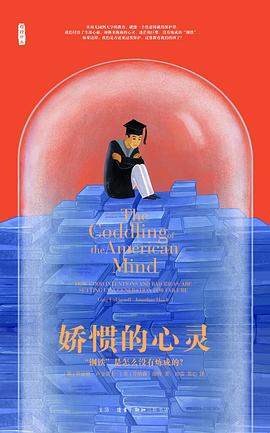

有关当代美国青少年的心理健康问题,三年前引进出版的一本书在国内曾经引发不小规模的讨论★。关注教育或社会心理议题的两位学者合著出版《娇惯的心灵》★,副标题为★“钢铁是怎么没有炼成的? ”主副标题都有点脱离英文原始标题的意思★。两位作者给这本书定名为The Coddling of American Mind,有些戏仿美国保守派政治学家阿兰·布鲁姆的名作The Closing of American Mind(《美国精神的封闭》中文版,最早于2007年已经与国内读者见面)。Coddling翻译成“娇惯”★,它意味着“过度保护★”,受到谁的过度保护?家长或者学校。当今美国或其他发达国家★,家长们大多采取一种被作者称为歇斯底里的育儿方式。这不会导致孩子的健康成长,相反,他们错失不少挑战、逆境考验或轻微危险的历练。在校园里,位列头部的同学在家长这种★“精心栽培★”的教育方式下始终不敢懈怠,“内卷”的程度让他们随时保持警觉,而内心却脆弱不堪★。那些放养或散养的中下阶层家庭的孩子们虽然徜徉在互联网空间里,却不得不面对突如其来的言论暴力、社群规训或网络霸凌,品格里原本的韧劲有可能在缺乏成年人关爱的环境中消失殆尽★。

说实话不知道大家是否记得,大概在五六年前曾经有过一个纪录片,讲的是中国的小学老师,他去当英国的某个小学的老师的故事★,然后就得出“海外的、尤其是英美的教育是快乐教学,而中国教育古板★、严厉★、严格”这样的观点。很多的人其实是没有发现一个很根本的问题★,就是在英美两国,其实他们的教育和教学从小学就已经开始进行分层了★,我们看到的那些小学★,譬如说下午两三点钟就放学了,它是公立小学,保持着一个所谓快乐教学的理念,但实际上在英美两国★,它真正意义上那些培养未来精英的,都是那些私立的小学、初中和高中★,而这些学校中的学生★,他们所面临的学习环境是非常紧张且严苛的。

节目的目的不在于立面旗帜★,或厉声批判★,而是希望从传播学的角度深入各种文本和文化的背后★,邀请各位一起讨论我们视而不见的东西是什么★,什么导致我们视而不见,又或者提出一些观察★,阐释身处在各种文化形态当中的青少年的集体心态、精神症候和思维模式。需要指出,这些分析的出口不是帮助政策研究,而是展开一次智识性的反思之旅★。

很多听众朋友一听到“生活里的传播学★”,就会问什么是传播学★?什么是传播?或许不同的学者会给出各自不同的答案。若从词源的角度考察,传播是对communication的中译,可在半个多世纪以前,communication曾被译为“交通”,交通银行的英文名就是Communication Bank。这至少说明传播原初的意义里包含空间的移动。什么在空间移动?信息。信息包含的面(外延)非常广泛。信号、讯息、新闻,或者不确定的传闻甚至谣言都可算在其中。而信息需要中介才能实现移动,扮演中介或传递者角色的是人★,以及多人(人群或组织),还有最主要的,由人创造、建立并不断更新迭代的媒体,不管是广播电视★,还是互联网和社交媒体★。不如这么理解★,两个人在交流★,一个人对着一大群人说话★,空气充当着媒介★。如今,我们获取信息,或者相互沟通,基本上借助电子媒体这一介质,无论它是广播电视,还是互联网★。这么看来,传播不是别的,正是我们日常生活中司空见惯的问候、沟通与交流。只要和信息、人或媒体★“打交道★”,传播就会发生。在当前高度媒体化★,更精确地说,新媒体化的时代里,一切皆可传播★,一切皆要传播★,一切皆是传播。

于是我们的情感命运寄托给一些虚拟的对象。2017年,《恋与制作人》上线,带动了一批面向年轻女性的恋爱的rpg游戏★,就是角色扮演游戏的流行。2018年★,我们沉醉于旅行小青蛙的饲养★,它从来不说话,但是它永远都会归家,而各种恋爱的APP更早已问世,陌陌★、探探或SOUL远远不够满足日益旺盛的情感需求★,那些与虚拟偶像或语音恋爱的应用程序乘势上新,更不用说情感机器人等新媒体产品开始进驻到了小镇青年的日常生活当中。有了这些应用的程序,即时通讯软件和情感产品,我们的情感生活到底是更加丰富了,还是更加孤独了?不同的人有不同的感受,但有一点可以肯定,我们似乎不再需要真实的人和面对面的社交了。难道美剧《西部世界》营造的场景即将来临? 对此★,我们该欢呼雀跃,还是该防患于未然?

《娇惯的心灵》/[美] 格雷格·卢金诺夫、 [美] 乔纳森·海特/生活·读书·新知三联书店/2020-7

的确,资本很敏感,对青少年群体的情感结构与认知逻辑很敏感,要么设计规则重塑青少年的社交习惯★,要么迎合青少年的情感诉求,不寻求解决,而是让他们沉迷于其间。或许在资本眼里,青少年都属于★“创伤”个体。若没有创伤,何来数字成瘾? 然而,成瘾固然客观存在,但青少年寻求自我愈合的能动性和自主主义的倾向并不能因此完全被抹杀。譬如★,主流社会或媒体评论对粉丝颇为不齿,持有恶意★。它们围绕粉丝的盲动★、低智和非理性展开批评,甚至建议国家采取相关举措,加强粉丝治理★。先不论这些观点是否正确,就我所接触的更大范围内的粉丝,不少饭圈成员并非盲动分子★,而是对资本和节目组的运作机制心明眼亮。与其说他们冲动★,不如认为他们更像★“迎合★”或“配合★”资方的表演★。其驱动力不是别的★,只是对偶像的★“纯爱”★。与其大喊★“理性追星”或配合★“清朗行动”恨不得除之而后快,不如下沉到粉丝社区,尝试理解他们沉浸其中的原因。

各位听众朋友好,这里是全新的课程节目《生活里的传播学》。我是节目的主持人吴畅畅,来自华东师范大学传播学院★。

10期节目,尤其是粉丝、密室★、综艺节目、古偶剧这些内容,都来自于我的亲身实践,绝非空谈。从事粉丝(精确地说★,饭圈)研究,和粉丝线下见面或在线年了。密室虽然接触时间不长★,但我在短时间内几乎玩遍沪上所有恐怖密室★,也借此与在密室游戏过程中偶遇的好多青少年保持后续的联系与沟通★。至于综艺,也算我的研究老本行★。自2018年参与制作《创造101》后,得不少同仁信赖,随后几年陆续参与好几档大型综艺的编剧或顾问工作,与业界保持较为频繁的接触。说这些不是炫耀,而是表明★,不管是节目或课程录制,还是研究,首要前提在于关于研究对象的一手资料的获得★。在这个层面上★,我必须致敬美国社会学家芭芭拉·艾伦瑞克。若非亲身经历三个月的★“穷忙族★”卧底生活,她岂能写出《我在底层的生活》?最近临沂大学文学院的邢斌教授不也体验一把送外卖的经历? 国内的传播学研究目前有一股奇怪的风气,放着日常生活和大众文化不管★,钟情于形而上学的空谈,谈的还是哲学或社会学早已论及的话题。如果一切皆是传播,那么传播学的首要任务应该是抛弃清谈,形而下地关注当前我们的生活世界,从个案入手,剖析那些我们习以为常的现象背后的逻辑?

《生活里的传播学》节目课程★,对青少年热衷或关注的文化形态现象和事件进行的梳理与分析,不代表绝对正确的答案,仅供深有同感或对某话题感兴趣的你予以参考或启发进一步思考,甚至提出和我相反的观点★。不管大家是否出身于新闻传播学专业,是否关注过本书讨论的议题或现象,也不管诸位是学生还是初入职场,或已是资深员工★,只要我们生活在同一个信息和文化环境里★,《生活里的传播学》至少能够为各位提供一扇观测与反思的窗口。我不鼓吹大家因此要变得激进或悲观,只希冀大家在听完我的分析后能独立思考★,保持更加自主和自在的状态,面对各自的环境★,努力生活★。

不可否认★,《娇惯的心灵》虽是对当前美国社会中青少年脆弱性的形象刻画★,可用它来概括当代中国新青年的某些情感结构和精神症候,甚至某些成因的追溯上★,也能成立。网络流行语便可帮助我们管中窥豹★,大体上把握中国青少年的集体情绪。比如,“友谊的小船说翻就翻”★,难道没有传神地刻画出丛林环境里人际关系的日益脆弱和多变性★? “996”和“内卷”★,★“佛系”“躺平★”和“摆烂”……哪些不是当下青少年或者年轻白领需要面对的生存环境,或基于此形成的群体性症候? 杨超越在2018年上半年凭借一档选秀节目便能够火出圈,靠的并不是她★“农二代★”的身份★,而是她“农二代”的身份竟然能够依靠运气(而不是才华或才能)而不被淘汰,始终位列前茅的命运★。★“锦鲤★”之所以成为当时社交媒体上的热词或被用户广泛使用的表情包,不正说明在日趋激烈的竞争环境里,太多人内心里或许都怀抱着某个反成功学的美梦? ★“赢在起跑线”的信条一度激励城市(中产)家长不断为孩子的素质教育加码加料,可香港的爸爸妈妈们早就百尺竿头更进一步,喊出★“赢在前”的口号,只因为某些名校喜欢接收一月份出生的孩子,父母要算好受孕时间。就这样★,经历过匮乏经济或转型年代的父母把“人生赢家”的压力转嫁在孩子身上。在中国★,“过度保护”原因或许动机不同于美国★,“过度保护★”的情况却是不争的事实。

像特温格这样的学者自然把社交媒体视为祸首罪魁。其实★,比特温格早十多年,美国埃默里大学英语教授马克·鲍尔莱茵就已经用一个长长的副标题表达类似的担忧:数字时代如何麻痹年轻的美国人并危及我们的未来?这本书的主标题颇有点标题党的色彩,耸人听闻,《最愚蠢的一代》★。2011年该书中文版通过天津社会科学院出版社正式问世。仔细考究的话,《最愚蠢的一代》对数字媒体的批判承袭自波兹曼。被国内众多媒体人津津乐道并引用成经典的《娱乐至死》便出自波兹曼之手。《娱乐至死》不是批评娱乐节目,而是担忧如电视机等这样的电子媒体何以改变人类因阅读书面文本而养成的抽象思维和阅读习惯。相较于波兹曼,鲍尔莱茵显得更加激进。青少年在互联网世界里从事的各种活动★,以及由此掌握的数字领悟能力并没有有效地转换成他们对过去和现在的世界事务的了解和其生存所需要的技能★。我们埋头作业的时候,是否总在关注手机的不振和铃声的不响?安静怎么就具有了令人抓狂的力量?为何微信公众号的推送在开头都要注明“本文共xx字,阅读需要花费xx分钟”这么★“人性化★”的提示★?快速和浅层化的阅读习惯是否已经积重难返呢?可能在很多早已习惯或沉浸在数字化生活的人的眼里,这些学者的忧思总归有点杞人忧天或夸大其词的味道,甚至还会被扣上“恐技术主义者”的帽子。然而★,把当前青少年出现的各类心理健康问题★,归咎于数字和社交媒体,至少要比其他解释更加合理。各位同意吗★?

再举一例,这是我亲身感受到的★,以青少年为主体玩家的密室游戏★。我玩密室的时间不长★,也就五个多月的时间。可我在密室里遇到的各类青少年★,让我了解到密室不仅帮助他们拓展社交边界,更有助于学业或就业压力的释放。我和非常多18岁以下的初高中生一起拼场玩过密室,要么父母陪伴,要么父母在外等候,他们比我勇敢得多★,在恐怖密室里无畏“闯荡★”★,或大声喊叫,与NPC周旋。

面对父母的过度保护和学校的严苛管理,而身处在匿名的网络空间,尤其是新浪微博这样以陌生人社交为底色的开放空间里,其实绝大多数青少年的怒火也很容易被其他的社会议题所点燃★,不管是社会性别、性别平等★、校园或网络霸凌,还是跟分配或结果的非正义或者社会不平等的议题有关系,甚至是政治立场★。譬如说民族主义对阵粉丝,他们都能够在青少年群体当中激活愤怒,点燃敌我斗争的怒火。韩裔德籍的一位哲学家★,最近在国内也非常火的一位学者叫韩炳哲,他也出了一系列书★,很尖锐地指出★,当前的社交媒体空间制造出来的就是一个毫无敬意的“愤怒社会”和“丑闻社会”,它其实和《娇惯的心灵》的某一些分析其实是一个意思。因此在这样的环境当中,我们的情感和社会关系也变得愈发的脆弱起来,一言不合就开撕★,只要意见不合就拉黑,删除微信好友或退群,这些似乎都已经成为了常态★。

基于这样的认知,《生活里的传播学》节目第一季定为“青年季”★。选择当下青少年热衷参与或沉浸其中的几种文化形态,粉丝、密室、古偶剧★、综艺节目或抖音短视频★,以此为起点与各位剖析青少年目前所身处的文化★、媒体和语言环境。

所以在这个层面上★,我们要提到的一点在于,不管是这种公立小学的小朋友★、青少年,还是在私立小学里经过严苛教育和精英主义教育洗练的青少年★,其实他们面对的都是各种不同类型的压力,而恰恰是因为面临不同类型的压力,以至于家长们对他们都会采取一种过度保护的这样的一个态度★,所以《娇惯的心灵》的作者才会担心家长的手会不会因此伸得太长★,以至于导致一系列负面而深远的影响★。作者敏锐地察觉到,无论受到哪种教育形态的滋养,已经有三种错误认知和判断如今在青少年群体中甚为流行,而且被视为理所当然★。它们分别是:凡是伤害,只会让你更脆弱(暗含我们都是受到★“创伤”的个体)、永远只相信你的感觉(公共道德远不如自我意识和内心声音的探索来得重要),以及生活只是好人和坏人之间的战斗(非此即彼的站队逻辑,于是“揭发文化”盛极一时)。这本书仔细阅读完后★,我不得不承认作者基于公共道德和通识教育对当下美国青少年精神症候的精准把脉★,尤其是对新媒体使用、政治气候和环境、家长教育等外在因素与青少年精神症候间的因果关系的剖析★。只不过★,我隐隐感觉青少年个体寻求自愈的主动性在作者的叙述中完全消失了。或许这些自主行为的存在,让“脆弱★”显得不再那么“脆弱”,而“钢铁”也能在这些过程中艰难地炼成★,哪怕是半成品。